洛陽紙貴的秘密?從〈三都賦〉的「序文」說起

翻開書封以後,第一個映入讀者眼簾的,就屬「序文」了。這可以說是書名以外,讀者會接觸到的第二個資訊。因此「序文」就像是讀者進入書籍的一扇門。

序文除了由作者自撰,也可以委託他人(包括名人、親友或老師)寫作。這些寫序的人們是一本書最初的讀者,他們的序文是一部作品最初的評論,足以影響後來讀者「怎麼讀這本書」。當我們想瞭解一本書,先閱讀序文,往往能幫助我們快速進入這本書的世界。

但是序文也不單單只是導讀跟介紹一本書而已,它還有更多功能。其中最重要也最現實的,就是「推銷」這本書。如果序文作者是位名家,還能用他的名氣給予加持。西晉的文豪左思就曾得益於名家加持。《世說新語》和《晉書》都記載,左思剛寫完《三都賦》時,由於他本身默默無名,並沒有受到太多人的重視,甚至有人加以嘲諷批評。左思深怕再這樣下去,自己好不容易寫出來的作品會就此埋沒於世間,便邀請當時在文化界頗負盛名的高士皇甫謐為自己作序。皇甫謐在讀過《三都賦》後,深為左思的才氣文筆折服,因而寫下極度推崇的文字。左思不只邀請了皇甫謐作序,還邀約了當時也同樣赫赫有名的學者張載與劉逵,為《三都賦》加入注解闡釋。在這樣有意識的「操作」下,《三都賦》一夕之間在京城洛陽打響了名號。

爆紅的程度,甚至引發豪貴之家爭相傳抄,紙張因為都被買來抄寫《三都賦》而價格上揚。這就是「洛陽紙貴」成語的由來。換算成今天的狀況,大概就是一本書經過名人推薦之後,馬上爬到博客來暢銷榜第一名,還賣到缺貨再刷。

從左思的案例中,我們可以看出一些有意思的現象。顯然一部文學作品之所以成為經典,作者寫得「好」並不是唯一重要的事。以《三都賦》的成功來說,除了左思自身的辛勤與才華之外,更在於他聰明的找到了「有力」的推薦者。這些推薦者為《三都賦》寫下的序文與注釋,捧紅了《三都賦》,也是《三都賦》之所以成為經典的原因。因此它雖然不是《三都賦》的「正文」,卻也是《三都賦》的一部分;還是成就了它經典地位的,很重要的一部分。

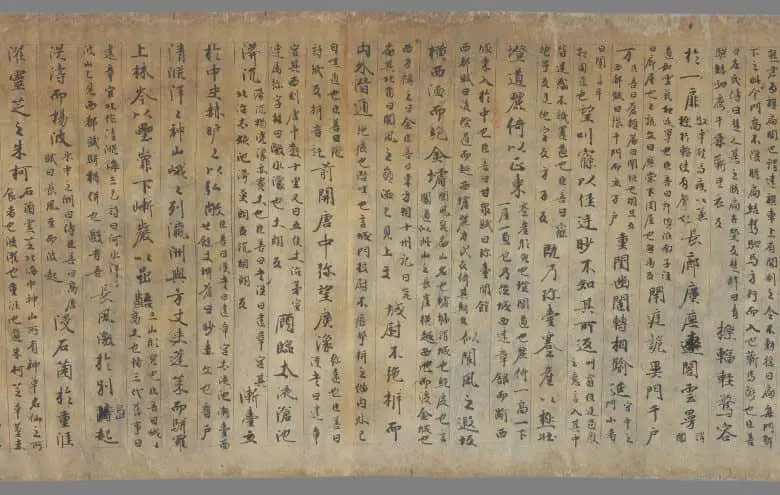

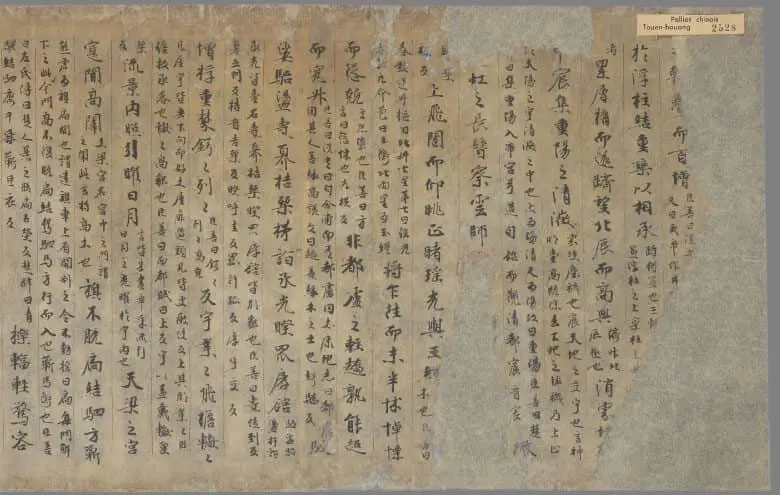

《三都賦》造成的閱讀熱潮,居然是讓紙變貴,這也很有趣。不同於現在的我們,若想要看一本書,只要去圖書館借閱就好。如果想要買書,則去書店或上網路平台。一千多年前的西晉人,無論是想閱讀、或是想擁有《三都賦》,都比我們麻煩許多。一名想要閱讀《三都賦》的讀者,只能向其他人借閱。如果他朋友不多,或者名聲不好,可能還借不到《三都賦》。如果他非常喜歡《三都賦》,想要擁有一本反覆閱讀,那他必須親手把《三都賦》的一字一句抄下來。當我們現在只要不到一小時,就可以影印完一本書,他們需要花上長得多的時間,才能抄完一本書。(而且其實在左思的時代,「書籍」並不是「一本」,而是「卷軸」的形式,以「篇」或「卷」計量。)

由於書是人抄的,不是機器印的,因此在手抄本的時代,每一份複製品,都不可能是一模一樣的。即使是最精巧的臨摹,也一定會因為抄寫者的筆跡與習慣,產生差異。而這些差異也都是書的一部分,讓這些手抄的書上留下了抄寫者生活的痕跡、令它更有人的氣味。

參考資料

- 楊玉成:〈評點:書頁邊緣〉,《評點世界:書籍、印刷與文學閱讀》書稿之二,未刊稿。

- 田曉菲:《塵几錄:陶淵明與手抄本文化》(北京:中華書局,2007年)。