從寫本到數位

二○二一年八月二十四日至二十七日,中研院中國文哲研究所古典與現代文學研究室共同規劃舉辦「書籍的一百種面貌 文學與媒介:從寫本到數位」研習營。三天課程中,安排九場富有知識性、深具啟發性的講座,討論範圍跨越古今、中西,主題包括書籍與書寫的形式、中古寫本、文學與圖像、出版與明清社會、書籍史理論、歐洲啟蒙時代寫作文化史、晚清民國報刊、當代數位科技等。希望藉由跨學科、跨文化的視野,重審書籍出版在文學史、藝術史與文化史上的意義。

一、圖書的形態和讀書法——從卷子到冊子

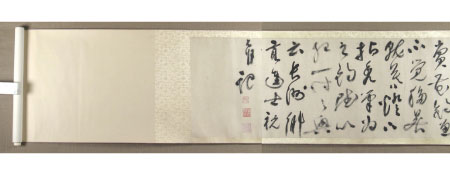

大木康老師先簡單回顧中國圖書形態的變遷,如何從竹木簡,逐漸演變為卷子、冊子,其中冊子本的裝幀方式,又從蝴蝶裝再發展為線裝。接著思考書籍形態的改變,如何影響讀書法。例如南北朝時期的顏之推(531-591)在《顏氏家訓》〈治家篇〉勸勉子孫愛惜書籍,若有事中斷閱讀,應將書卷收束整理好再離開書案之語,其中的「卷束整齊」,生動體呈現卷子展開/卷束的閲讀方式;宋代張耒(1054-1114)《明道雜志》寫道司馬光(1019-1086)曾指陳當時士人常有不能專心致志通讀全書的問題,「或從中,或從末,隨意讀起」。這種「不是」從頭到尾,跳躍式的閱讀,也反映冊子易於檢索、翻閱的特性。

圖書類型與書籍形態關係密切,例如唐代歐陽詢(557-641)編纂《藝文類聚》一百卷、徐堅(650?-729)編纂《初學記》三十卷,這兩部書在當時都是以「卷子」的形式存在。由於「卷子」翻檢不便,因此對於作檢索用的「卷子」類型書籍而言,「一百卷」大約是極限,超過此數,讀者大概就很難查找到需要的條目,非常不方便使用了。相對地,到了宋代,李昉(925-996)等人所編的《太平御覧》有一千卷、《太平廣記》五百卷、《文苑英華》一千卷,王欽若(962-1025)編纂的《冊府元龜》有一千卷,卷帙規模明顯高於前面兩部類書。這是因為到了宋代,書籍已經演變為「冊子」的形式,像我們今天的書本一樣,是可以「翻頁」的。如此一來,即使一部書有上千卷,透過翻頁檢索,還是方便得多。

圖書形態也對士人讀書法產生影響,如宋代蘇軾(1036-1101)在〈李氏山房藏書記〉說道:「而書益多,士莫不有,然學者益以苟簡」,感嘆隨著雕版印刷書籍(冊子)增加,士人能獲得的書籍數量增加,但是讀書卻往往變得粗略草率(苟簡)。此外,卷子時代因為書籍取得不易,士人習慣通讀、背誦;到了冊子(印本)時期,書籍取得、翻閱相對容易,士人反而容易「束書不觀」。

二、抄寫《文選》:解讀寫本中的「痕跡」

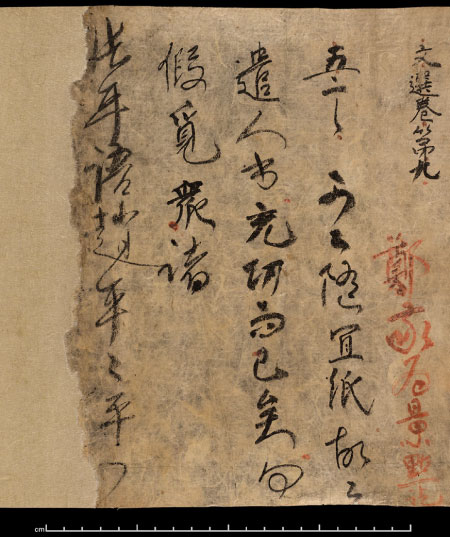

雷之波(Zeb Raft)老師著眼寫本研究(文獻性)與文學研究(文學性)之間的複雜關係,帶領學員一同細讀、分析法國所藏敦煌〈西京賦〉寫卷(P.2528)。 敦煌文獻(又稱敦煌遺書、敦煌文書、敦煌寫本),是清光緒二十六(1900)年敦煌莫高窟17號洞窟所發現約5萬卷書籍的總稱。內含從前秦苻堅甘露元年(359年)至南宋慶元二年(1196年)間, 以佛經為主(約占90%),兼及儒家經典、文學等作品。光緒末年英、法學者斯坦因(Marc Aurel Stein)、伯希和(Paul Eugène Pelliot)等人先後購買大量敦煌文獻館藏歐洲各國, 本次共讀的敦煌〈西京賦〉寫卷即典藏於法國國家圖書館。中研院傅斯年圖書館也藏有四十九件敦煌文獻, 與「國際敦煌項目」(IDP,International Dunhuang Project)合作,建置「傅斯年圖書館藏敦煌文獻」網站分享之藏品圖像、釋文等資料。

雷之波老師引導學員從「視覺」角度閱讀法藏敦煌〈西京賦〉寫卷,觀察如下細節:書法字體的動態美感如何?為何文獻背面還有其它的文字?從文字書寫在行格位置的變化,推斷書寫者究竟是先畫行格還是先書寫內容?墨筆與朱筆兩種顏色的文字各自代表什麼意義?並由此推論這篇〈西京賦〉書寫者的身分與人數、教育程度,可能的書寫目的等議題。雷之波老師以此提示學員,寫本往往留存書寫者的時間經驗,因此具有流動的閱讀效果,不同於印本書籍。

三、宋元時期雕版印刷中的圖像傳播

石守謙老師透過《鳳墅帖》與《梅花喜神譜》兩種宋版文獻,討論圖像與雕版印刷的關係。《鳳墅帖》是南宋曾宏父於嘉熙、淳祐年間,搜集當時帝王、名臣、文士、學者的奏議、詩詞、信札等文稿,聘請專業工匠以「書丹上石」的方式,將書法勾摹在石板上,然後雕刻、拓印而成。由於工程繁複,耗費資金,在此之前,同類型的刻帖編印工作,大多由帝王主導。《鳳墅帖》靠民間私人力量完成,又收錄當代名流的公、私信札,無論成書過程或內容的當代性都引人注目。與《鳳墅帖》刊行時間相近,擅長畫梅的宋伯仁,在南宋嘉熙二年(1238)創作、刻印了《梅花喜神譜》。書中有一百幅型態各異的梅花版畫,每幅圖都有題名,並搭配一首五言詩。將其與《鳳墅帖》一同比對觀察,不難發現《鳳墅帖》經常在跋語中強依據作者的「真筆」、「真跡」刻石,《梅花喜神譜》則是以木板雕印宋伯仁所繪梅花圖,顯示南宋時期的書法碑帖與木刻版畫兩種傳播媒介,開始「複製」真蹟,逐漸改變傳統「真蹟」獨一無二的觀念。

四、千年古籍世界:版本知識概說

林桂如老師以台北故宮所藏古籍為中心,介紹寫本、刻本、活字、套印等書籍形式,與經摺裝、蝴蝶裝、包背裝、線裝等不同書籍裝幀。接著,聚焦晚明以來出版業勃興的江南地區,從其中的讀者群變化、刻書家與藏書家的活動、雕版印刷使用之板木等主題,引發學員思考明清時期的知識如何傳播?書籍是由哪些人或機構所刊印?用什麼方式刻印?及其刊印書籍的經濟效益等社會文化議題。

課堂的後半,學員們分組報告預先閱讀的清末葉德輝(1864-1927)《書林清話》卷七「明毛晉汲古閣刻書」、卷八「宋、明、日本、朝鮮活字版」兩部分,林桂如老師再加以回應或進一步提問。葉德輝是清末重要藏書家之一,收藏超過三十萬卷的書籍。其藏書理念為「為讀而藏」、「藏而能讀」,因此不特意追求相對珍稀的宋、元版本,同樣重視明清時期出版的書籍。所著《書林清話》、《書林餘話》記載刻書源流、書籍掌故與相關心得,是中國古籍版本目錄學的重要著作。林桂如老師最後特別指出葉德輝的藏書的用心,並不止於鑑賞或學術層次,當中還蘊含他生活在晚清民國易代亂世,面對古文物與新思潮之間的複雜心事。中研院文哲所建置「葉德輝藏書閣──清末民初文人的知識圖譜平台」,從葉德輝的藏書閣出發,擴及與他時代相近的繆荃孫(1844-1919)、葉昌熾(1849-1917)、江標(1860-1899)等清末民初重要藏書家、出版家,透過他們的收藏、校勘、輯佚、序跋、校注、彙編、出版活動,與彼此間的交流網絡,探討古籍背後知識圖譜與他們的時代心曲。

五、沙龍談話與啟蒙思想之間的歷史與研究:法國書籍史與書寫文化史

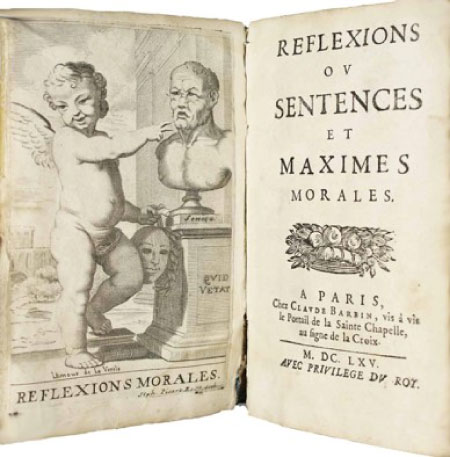

秦曼儀老師先從17、18世紀法國貴族沙龍社交談起,透過分析貴族們的談話藝術、話語中蘊含的啟蒙思想及其背後的歷史情境,帶領學員從西方書籍史研究視角重新認識歐洲社會文化史。秦曼儀老師隨後講解西方書籍的內容與物質形態,對比「作者寫作端與出版者的編輯印製」、「銷售傳播端與讀者閱讀接受端」,深入「書所在的世界」當中各方參與者的交會互動。最後,再延伸討論書籍出版這樣的人文活動,背後的政治、經濟、社會與文化意涵,同時反思近五十年來歐、美史學家的書籍史研究方法與理論。

課堂中,秦曼儀老師以拉侯什傅科公爵(François VI de la Rochefoucauld, Duc et pair de France, 1613-1680)創作、出版《道德箴言錄》(Maximes 課堂中,秦曼儀老師以法國拉侯什傅科公爵(François VI de la Rochefoucauld, Duc et pair de France, 1613-1680)寫作、出版《道德箴言錄》(Maximes morales)為例,分析書寫與出版實踐間關係。:17世紀下半葉,出版場域中王權與貴族之間密切互動,並且彼此角力。法國君主試圖藉由政治審查控制言論,身兼圖書出版的贊助者、收藏者,或業餘作家的貴族群體則想方設法突圍,雙方種種攻防策略正突顯印刷術的力量與顛覆性。

六、史書、類書與小說——議論空間與實用知識場域的形成

劉瓊云老師帶領學員們一同思考:書籍史的視野,能為明清小說研究帶來什麼不同可能?從中反思「經典」及其建構性,並探索晚明因文藝性質平庸、被視為「不入流」的小說,如何有助於我們認識菁英文化「之外」,廣袤活絡的文學生產與文化活動景觀,並進一步考察當時社會上下各方階層之間知識流動的渠道與樣態。

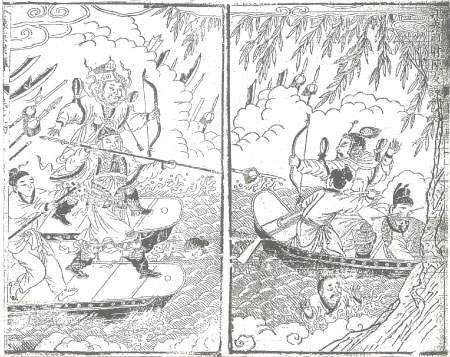

在此脈絡下,劉瓊云老師向學員們提出「誰在閱讀?」、「讀什麼?」、「怎麼讀?」等思考重點。老師以明代士人學者陳建(1497-1567)私家編寫的明朝國史《皇明通紀》,以及萬曆年間三台館書坊編刊的《新刻皇明開運武功名世英烈傳》為例,分析後者如何運用圖/文的搭配、印刷符號、書籍排版等各種設計,將原本設定面對士人階層讀者的《皇明通紀》當中的知識訊息予以精簡,並加以轉化,由此滿足中下層讀者認識「我朝」史事的求知慾望,同時回應這類讀者對英雄崛起、布衣發跡故事的喜愛。

劉瓊云老師進一步比較《皇明通紀》中「朱亮祖之勇」、《新刻皇明開運武功名世英烈傳》中「常遇春義釋亮祖」,及明代周楫(1446-1505)編纂的《西湖二集》中朱亮祖加入明太祖陣營三處敘事差異,引導學員觀察同樣的事件在史書、類書與小說中如何被書寫或改造,並思考這些改動造成什麼效果?背後的可能具有什麼意義?經由這些問題,認識書籍在行銷、傳播過程,知識如何依據不同編輯目的被「再製」、應用之問題。

七、機械複製時代的「連載」:從章回到網劇

從二十世紀人文學科研究的資訊取用/刪除,以及應用跨媒體理論談起。周成蔭老師著眼於「故事」的文本關連性、主體性(預設觀眾、讀者)、跨媒介等特質,展開對「連載」故事的討論。

老師聚焦漫畫、文學、聲音等不同類型的連載故事,觀察它們如何適應或運用紙本、社群軟體(如:Twitter)、影音串流平臺(例如:Netflix)等不斷變化的媒介。隨著上述新型態連載故事的出現,學術界也發展出以大數據(Big data)、功能性磁振造影(fMRI)等有別於傳統的文學研究方式。課程的最後,周成蔭老師探討同人(二創)現象涉及的讀者、商業、文化議題,引發學員對同人網路劇經典化、IP(Intellectual Property)授權與角色經濟等問題的熱烈討論。

八、晚清民初報刊研究:文本與文本之外

老師聚焦漫畫、文學、聲音等不同類型的連載故事,觀察它們如何適應或運用紙本、社群軟體(如:Twitter)、影音串流平臺(例如:Netflix)等不斷變化的媒介。隨著上述新型態連載故事的出現,學術界也發展出以大數據(Big data)、功能性磁振造影(fMRI)等有別於傳統的文學研究方式。課程的最後,周成蔭老師探討同人(二創)現象涉及的讀者、商業、文化議題,引發學員對同人網路劇經典化、IP(Intellectual Property)授權與角色經濟等問題的熱烈討論。

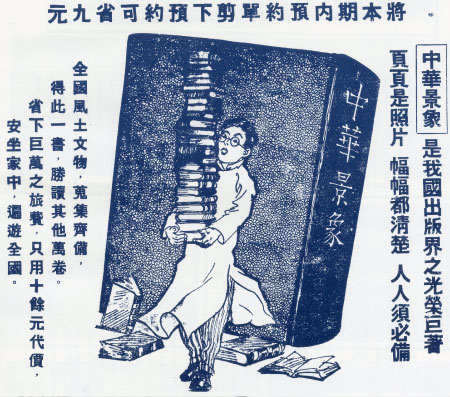

接著連玲玲老師提示閱讀、分析報刊史料時,不應該(或無法)單就字面解讀報刊訊息。連老師介紹加拿大約克大學(York University)歷史系教授季家珍(Joan Judge)提出以「垂直」、「水平」、「情境」的方式,留心報刊文體類型的差異、內容的衝突,並廣泛閱讀時代相近的同類型刊物,以超越報刊「文本」的框限。又例如,前海德堡大學(University of Heidelberg)漢學系教授瓦格納(Rudolf Wagner,1941-2019),主張以全球化視角解讀地方報紙。在此基礎上,連玲玲老師進一步從視覺文化的視角提醒學員,注意報刊圖畫、照片、排版、印刷等大量「非文字」的表述。並以報刊圖像的繪畫技巧、選用的素材、所描繪事件等實際例證,說明如何閱讀、理解報刊圖/文的運作方式。

九、現代詩集的故事:物質性與數位化

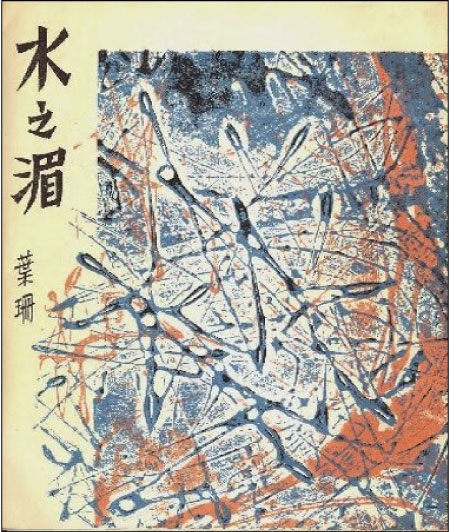

劉正忠老師首先拋出「什麼是詩集?」之問。接著提出儀式性(非商業化)、個人風格與多樣性、容易受視覺因素牽動三點,概括詩集的構成要素。老師認為與過去相比,現代的詩集更加講究封面設計與裝幀、命名、多樣化的分集,與詩作的視覺呈現、編排順序等設計。詩集整體顯得更加活潑多元,就像是可以品味、玩賞的藝術品一般。

接著,劉正忠老師梳理台灣的現代詩集的發展軌跡,從詩集的出版管道來看,大致呈現由「詩社時代」向「書店時代」推移的趨勢,詩集的商品化傾向也隨之增強。例如,1950年代創世紀詩社出版詩集缺乏一致性與藝術精純度,文星書店1960年代出版周夢蝶(1921-2014)《還魂草》、余光中(1928-2017)《蓮的聯想》、楊牧(1940-2020)《燈船》等詩集則較具商業性。

現代詩集的數位化約始於世紀之交時期,老師認為數位檔案雖然有利於典藏、檢索,但是真正與實體詩集對照時,仍可看出兩者間色澤、材質甚至開本大小都有明顯的落差。有感於此,詩人們紛紛以不同方式抵抗著這股數位化浪潮,例如,陳其茂(1920-2005)《青春之歌》,將他的詩歌與木刻畫創作搭配刊行;又例如,夏宇(1956-)以塑膠賽璐璐片印製詩集《PINK NOISE粉紅色噪音》,都透過突顯詩集某種獨特的「詩性」,抵抗影印機與掃描器,試圖維持紙本書籍的靈光。