古人寫書也會附上自己的美照?

現在有些出版商喜歡在書中附上作者美美的攝影照片,甚至打造所謂「美女作家」、「型男作家」來吸引讀者的目光。這似乎是當代獨有的一種推銷方式,用俊男美女的形象來讓書賣得更好。不過真的只有當代人會這樣嗎?

事實上,在書籍中放入肖像的作法,早在古代中國就已出現了。只是當時放入作者肖像的,未必是藝文書籍,肖像所代表的意義,也與現代以俊男美女「吸睛」的做法,有所不同。

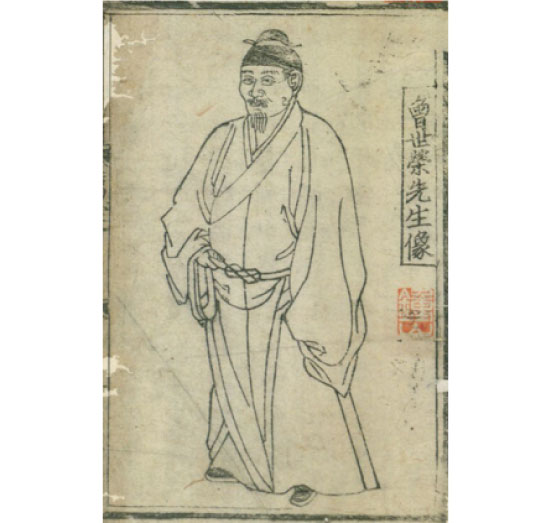

在十三、四世紀之交,作者在書中留下自己的肖像,成為逐漸流行起來的風尚。元代人曾世榮(1252-1332)編撰的兒科醫書《活幼心書》,可能是現存可見,最早將作者畫像放進出版物中的例子。根據畫像後的題識,我們知道曾世榮一開始只是想要請畫師繪製一幅流傳後代的家傳畫像,但他的友人門生遊說:「與其筆之於丹青,不若存之於方冊」,相較於單幅畫像,印刷複製自然更有利於保存流傳。同時,身為一位醫者,曾世榮也希望透過書中肖像傳遞一種「仁者風範」(他在畫像後題詩寫道:「業醫惟務體諸仁」),一方面感慕後學,另方面也與《活幼心書》治病救人的內容,相互呼應,更凸顯作者醫術與仁心的理想結合。讀者可以在閱讀書籍之際比對肖像,更容易想像作者的為人。

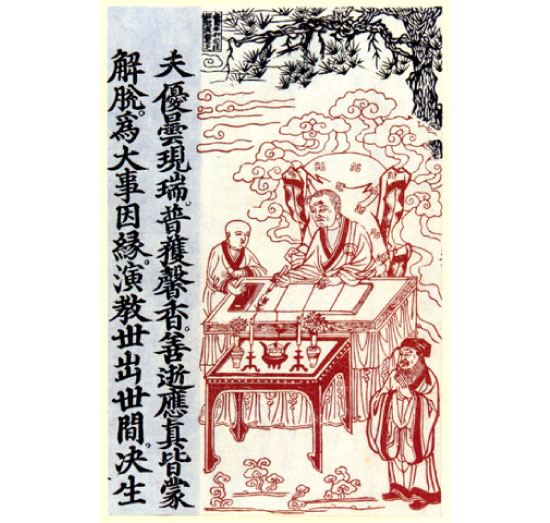

除了作者與編者之外,注釋者偶爾也會將自己的肖像放進書中。比如台北故宮博物院收藏至正元年(1341)釋思聰注解《金剛般若波羅蜜經》一卷,卷首就有釋思聰自己的肖像。比較有趣的是,這幅肖像展現的主題,正好就是一位僧人在抄寫、閱讀經文的畫面,彷彿重現了這本經書如何被完成、甚至被使用的過程。「注釋者」放自己的肖像,彷彿他們擁有跟作者相近的地位,以現在的角度看來,會覺得好像有些「喧賓奪主」。但在當時,「注釋者」其實是具有相當的學術地位的人,是作者之外的重要詮釋者。「注釋者」能夠精確解說佛典奧義,教授更多讀者領略高妙智慧。透過書中他們抄經、傳經的圖像,注釋者作為「傳道者」的地位與知識權威,可以得到進一步的強化,讓讀者意識到他們的重要性。

由上述例子可知,在中國古代,放有作者肖像的,未必都是狹義的「文學」作品。傳授數術、醫學、棋譜等「雜學」著作,納入作者肖象的例子也很多。之所以如此,或許是因爲比起科舉出仕,高官厚祿,這些學問在當時屬於「非主流」的「小道」,處於知識疆域中較邊緣的位置,以致於這些書籍的作者更需要透過版畫「現身說法」,更緊密連結其「人」與其「學」,為讀者製造一種專家/老師就在身邊的感覺。

參考資料

- 楊玉成:〈評點:書頁邊緣〉,《評點世界:書籍、印刷與文學閱讀》書稿之二,未刊稿。