明代人怎麼教小孩?一部「故事類書」的使用指南

明代的大人可以讀一些腥羶色的書,那明代的小孩讀什麼呢?像是《日記故事》這種書,就是一本大人小孩都可以閱讀的「故事類書」。

為什麼明代小孩要讀《日記故事》呢?因為一開始,這就是一本專為「啟蒙」兒童而編寫的書。這部書最初由元代人虞韶(生卒年不詳)編纂,搜羅不同朝代的歷史故事,分門別類,作為教育孩童的「蒙學教材」。這本書很受歡迎,到了明代中後期仍不斷增編、重印,甚至流傳到海外如朝鮮、日本,有超過二十種不同版本。看來從元代到明代、從海內到海外,《日記故事》一直很受書商跟讀者喜愛。

《日記故事》會如此熱銷,是因為非常簡單好懂,實用性也很高。書中搜羅了大量歷史人物故事,從好學、孝親、友愛、敬長到誠信、清廉、勤政愛民,分類展現一個又一個正面待人處事的實例,可以說是明代「品格教育」的基本教材。《日記故事》序文提到,這本書希望能培養學童的良知良能,使孩子在閱讀道德故事時,慢慢記下這些範例,久而久之就能潛移默化他們的心智。

《日記故事》的「故事」指的不是story,而是過去(故)發生的「事」。如此在進行「生活教育」的同時,又可以讓學童熟悉重要歷史人物和事件,一舉兩得。而之所以放真實事蹟,應該是當時人認為,比起有趣的story,真實人生更有力量。

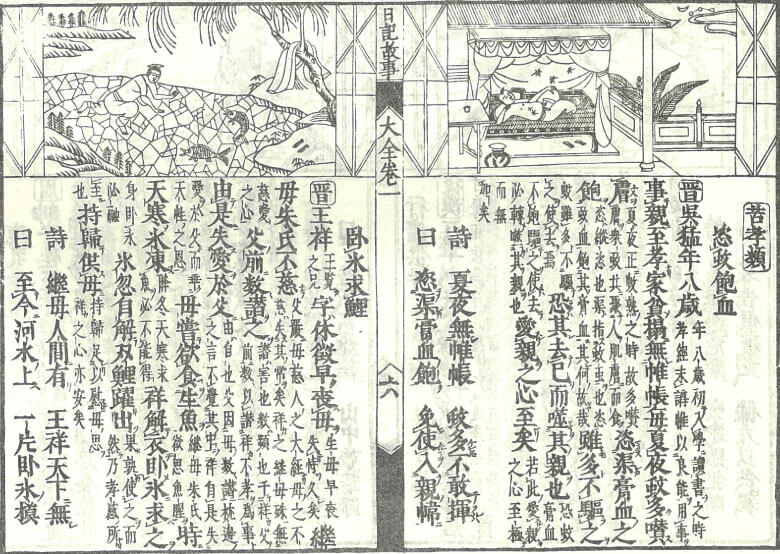

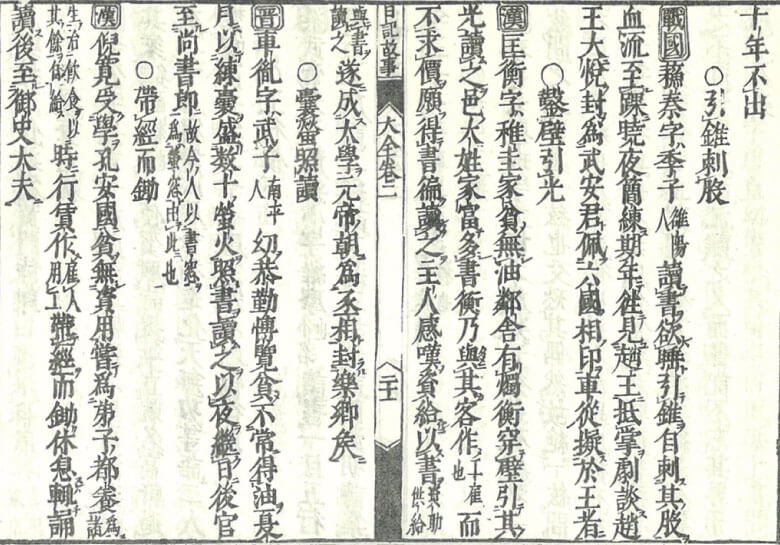

既然是針對低階讀者,《日記故事》常常搭配許多圖像,文字也相當簡單。對於剛開始學習的孩童來說很簡單易讀,對識字不多的庶民大眾來說也相當友善。

雖然《日記故事》這個書名在現代聽來很陌生,但是當中許多故事其實一直流傳至今,只是化身不同的書名或指稱。最著名如「二十四孝」,它的前身便是《日記故事》裡的「孝親」類故事,之後獨立出來更加廣泛流傳。另外,我們常聽到的「囊螢映雪」(東晉車胤和孫康兩人的故事)、「鑿壁借光」(西漢匡衡)、「蘆荻教子」(北宋歐陽修)等等典故,也都收在《日記故事》「好學」類之下。原來我們習以為常的成語典故,人物事蹟,和晚明廣受歡迎的「故事類書」有著深長的淵源。

《日記故事》除了是小孩的讀物以外,似乎還擁有不少女性讀者。其中有些人對這本書相當熟悉,能夠反覆背誦。很多時候她們會以母親的身份,教小孩閱讀這些偉人事蹟,學習做人處事的道理。她們不只「讀」《日記故事》,還可以「教」《日記故事》。《日記故事》流傳了好幾百年、好幾個世代。在這段時間中,不知道有多少母親與孩子,他們親密的家庭生活中,有一本《日記故事》的身影呢?現在我們翻開《日記故事》,就好像能感覺明代父母寄予小孩的的殷殷期待,他們希望閱讀《日記故事》的孩子們,能長成孝順父母、友愛師友、報效國家的有用之人。

參考資料

- 劉瓊云:〈我們可以從明代道德故事類書中讀出什麼?——知識編輯、文化網絡與通俗忠觀〉,《新史學》30卷3期(2019年9月),頁1-73。