歷久不散,巍然獨存:范欽與天一閣

范欽,字堯卿,號東明。生於明正德元年(1506),卒於萬曆十三年(1585)。浙江鄞縣莫家漕(今寧波)人。嘉靖十一年(1532),二十七歲的范欽登榜進士,初任湖廣隨州知府,後歷任各省地方官,甚至曾遠赴西南。在福建任官時,率兵抵抗倭寇有功,嘉靖三十九年(1560),升任兵部右侍郎。卻也在同一年,或許因為功高遭妒,受到彈劾,從此歸隱鄉里。

范欽畢生宦旅各處,由於青年時代就有志藏書,每到任地就積極尋訪當地的刻本,並命人抄寫那些無法收購的書籍。辭官後,他將這些辛苦蒐羅來的書籍,帶回寧波的「東明草堂」。范欽與書法家豐坊(1492-1563)為鄰。豐氏家有祖傳「萬卷樓」,收藏珍貴的宋元刻、鈔本。范欽常與豐氏共同研究版本,並屢向其借鈔典籍。後來,萬卷樓遭遇大火,豐坊晚年又得心疾(精神疾病),書籍屢遭門生盜竊,剩餘不多的藏書最後歸范欽所有。此外,范欽也與江蘇的文壇大家王世貞(1526-1590)交流傳鈔罕見書籍,充實了書庫收藏。

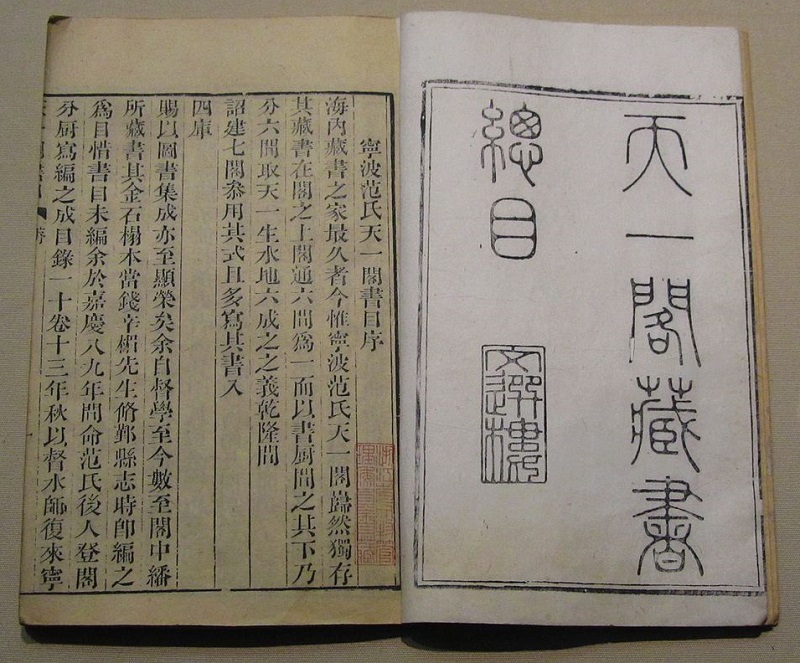

嘉靖四十年(1561)前後,范欽的藏書已達七萬卷。眼見草建的「東明草堂」,已無力收藏繁多的書籍,范欽便決定另起一棟家族藏書樓──歷經五年,「天一閣」終於完成。天一閣的建築形式,頗為特別。樓上為寬闊的統一結構,不設隔牆;樓下則分為六間,互有長廊相連結,蘊含「天一」、「地六」呼應的巧思。關於閣名,有學者認為,「天一」乃受到鄭玄注解《易經》之語「天一生水,地六成之」的啟發。范欽可能鑑於豐坊萬卷樓失火毀書的遺憾,希望達到「以水制火」的效果,因而以「天一」命名其藏書樓──畢竟,藏書樓最大的憂患,就是火災了。

天一閣的藏書,主要具有五大特點:孤本多、抄本多、可與他本印證者多、明代文獻多、碑帖多。這些資料,不只文學、史學研究者受用,更保存諸如天文、地學、理工、醫藥、農林、港口、水利、政治制度等豐富的古籍文本。其中,地方志和科舉錄,更是天一閣的重要收藏。所謂的「地方志」,指的是詳細記載地方歷史、地理、風土民情的「地方百科」。這類書籍內容細密豐富,往往可以補充正史不足之處。而「科舉錄」指的是歷代科舉考試的文獻,天一閣保存明代資料最全,所收藏明代科舉錄370種,佔全中國現存總數的百分之八十,且其中絕大多數為海內外孤本,可見其珍貴。

除了樓房建築與藏書收藏,天一閣另一特出之處,是閣中書籍久藏不散。清代經學家阮元(1764-1849)在《定香亭筆談》中提到:「范氏天一閣自明至今數百年,海內藏書之家,惟此巍然獨存。」之所以能夠如此,當要歸功於范家對於圖書管理的前瞻意識。首先,范欽制定了「書不可分」的族規,而其子范大沖更嚴格執行「代不分書,書不出閣」、「女不上樓」的規範。他規定藏書由范氏家族共同管理,鑰匙分房保管,非齊聚不得擅入。若違反規定(私藏或流散書籍),則一到三年之內都不可參加祭祖大典。阮元便認為,范氏後人「以不與祭為辱,以天一閣後人為榮」,是使天一閣藏書常保穩定的原因之一。其次,天一閣對於火燭、蠹蟲和濕氣等傷損書籍的因素,皆特別設計預防之方。除了取「天一生水」之說,建築水池備用,並明令禁止攜帶星火入樓;而因應天一閣所在的江南,天氣溼熱,蛀蟲黴斑容易孳生,范家則以芸香草防蠹,定期曝曬書本,並且保持閣內通風。

乾隆三十八年(1771)詔修《四庫全書》,廣求天下獻書。范欽的八世孫范懋柱(1718-1788)經家族會議,決定進呈天一閣藏書六百餘種。其中,共九十五種書編入《四庫全書》,三百八十一種編入《四庫全書總目存目》,為私家藏書樓之中最多。

參考文獻

- 袁慧:《范欽評傳》,寧波:寧波出版社,2003年。

- 單立新:〈范欽與天一閣〉,《古籍整理研究學刊》2004年第6期,11月,頁93-95。

- 趙飛:〈論范欽的私人藏書思想及其歷史貢獻〉,《哈爾濱師範大學社會科學學報》2012年4期,頁120-123。

- 戴光中:〈關於范欽及其天一閣的若干思考〉,《寧波大學學報(人文科學版)》19卷6期,2006年11月。