讀者演變記

「文字屬於國家」的時代

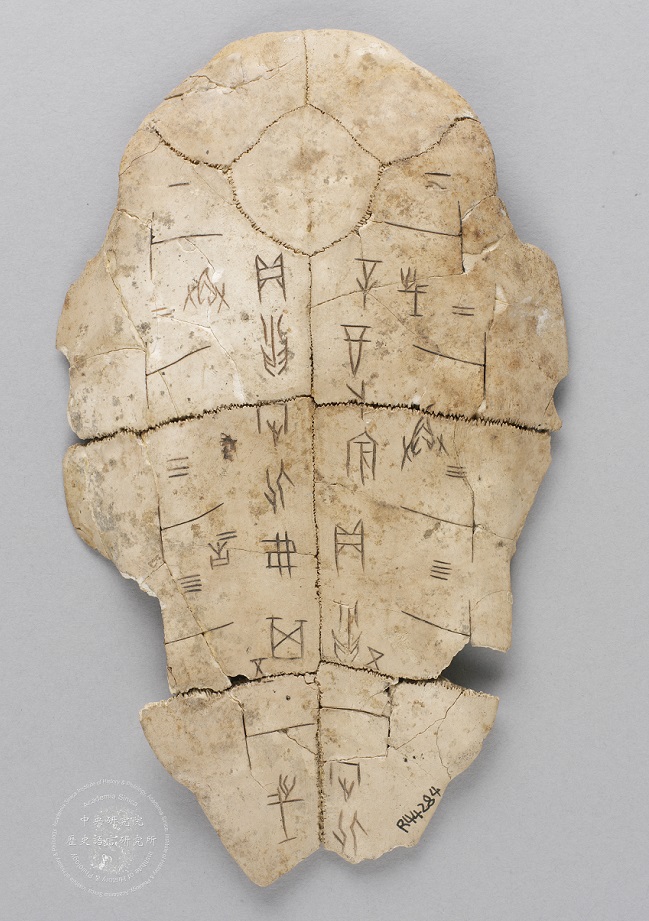

在三千多年,人類要留下文字,遠比我們現在困難許多。我們現在所看到的甲骨文字,都是一字一字用刀在龜甲或獸骨上,慢慢刻下來的。除了甲骨文以外,另一種刻於青銅器上的「金文」,也相當費時費力。這些文字能保留到今日,讓我們看見,本身也是個奇蹟。因為在二十世紀初,研究者們發現了中國河南安陽的殷墟,甲骨文才出現於這個世界上,使我們今日得以親眼看見這些來自三千多年前的文字。

因為留下文字很困難,因此在那個時代,「書寫」是皇室與貴族的特權,平民則極少有這樣的機會。這與我們現在「幾乎所有人都能識字、寫字」的情況,有非常大的差異。

因為文字很珍貴、很稀少,因此只用於重要的用途。我們今日所知的甲骨文,便是用於國家祭祀。

圖上這一片甲骨,源自中研院史語所收藏的「帶卜辭龜腹甲」。它刻下了一段卜詞,是在辛酉這一天,詢問是否可以戰勝敵對的方國。

孔子讀的書其實沒有我們多

孔子所在的時代(東周),書的形式是「竹簡」。用竹簡卷成一卷一卷的書,很大又很重。因此書的數量很少,也只有重要的文字(比如一定要傳下去的經典)會被記錄在書上。因此孔子就算看遍了他那個時代所有的書,恐怕也比不上我們現在,一個成人從小學讀到大學的閱讀量。

所以那時代,勤奮的讀者重點不在廣泛閱讀,而在「精讀」。孔子讀《易》「韋編三絕」,綁竹簡的皮繩都斷了三次,這說明他是一個喜愛精讀跟重讀的讀者。

至於那時候稱讚學問廣博的人,是「學富五車」,意思就是讀了五車的書。如果放在現在,書的體積小,五車確實很多。但當時書的體積很大,五車竹簡的內容,相形之下可能其實少得多。

王羲之跟杜甫讀書不翻頁

在王羲之生活的魏晉,與杜甫的唐代,讀書的方式都跟我們現在不一樣。我們現在裝訂成冊的書,稱之為「冊子體」,是從宋代以後才開始流行起來的。在那之前,書的形式是「卷子體」。

卷子體的書是怎麼樣的呢?它是一種從竹簡演變而來的紙本書。雖然漢代以後,紙已經漸漸取代了竹簡,但是紙做的書,閱讀方式還是跟竹簡一樣:平常卷成一卷,閱讀時,把卷起來的紙翻開。整本書就是一張長條型的紙,沒有一頁一頁的書頁。

因此我們可以想像,王羲之臨摹的帖子,不是我們現在一本一本的字帖;杜甫看書的時候,是不需要「翻頁」的。如果杜甫不小心穿越到現代,或者早一點,穿越到明代好了,他去書店都會認不出書的樣子。

相較於宋代,詞人李清照與其丈夫趙明誠會玩「猜猜那段內容在書的哪一頁」的遊戲,或者我們現在會說「我記得那一段在中間這幾頁」,王羲之與杜甫,都沒有辦法說「我記得那一段在第幾頁」——因為他的書從頭到尾,就只有一頁。

抄書是必備技能

我們現在若想要複製一段文字,只要拿去影印,沒幾秒就能擁有一份副本。但在沒有影印技術的年代,要複製一段文字,往往便必須用手抄。可以說人類自有文字以來,「手抄」曾經長期是複製文字最主要的形式,即使後來雕版印刷興起,也並沒有完全取代手抄書籍。畢竟提筆就抄這樣的機動性,不用受限於技術、資金等問題,還是有它的吸引力。

手抄的書籍稱之為「寫本」或「抄本」。在宋代印刷技術興起之前的古籍,主要都是寫本。但是一千年前宋代的雕版印刷書籍已經很少見,我們又要到哪裡去看更早以前的寫本呢?二十世紀初除了有殷商遺跡的出土,另一個重要的考古大發現,便是中國甘肅敦煌的石窟。敦煌寫本當中有許多佛經,例如中研院傅斯年圖書館收藏的包括《大方等大集經》在內的敦煌文獻。

這些經書的背面,有時會有一些文學作品。例如傅斯年圖書館也收藏一份《觀無量壽佛經》,它的背後是一首「女夫詞」。這些敦煌文獻中的文學作品相當重要,它們的出土,有時甚至改寫了文學史 。

敦煌文獻中的文學作品,由於年代相當早,因此極具研究價值。但對彼時的人來說,又是如何呢?對於抄經的僧人而言,或許佛經才是「正面」,文學作品只是他們在正面之外的背面空間,順便抄下來的附加之物。他們可能也沒想到,當初隨手抄下的文字,竟然在數百年後成了重要的研究材料。

科技太進步,現代人知識程度變差了?

手抄很花時間也很花人力,抄下來的文字也不可能百分之百精準。對於現代我們龐大的知識胃口來說,抄書實在費時又費力。但是當到了宋代以後,印刷技術終於變得發達,這時居然有人認為,新科技害大家變笨了?

說這句話的人是著名思想家朱熹。他說,因為印刷書的關係,大家讀書沒有以前精細了。

過去還沒有印刷術之前,要複製一本書只能用一字一字手抄。抄完一本後,書的內容也記在腦袋裡了。但是印刷本的出現,讓人們不必都要辛苦抄書。這應該是福音,但是朱熹卻批評,人們因為懶得抄書,對書的內容體會越來越粗略。看來「現代人讀書沒有以前人認真」的批評,至少已經存在八百多年以上了。

印刷術發達以後,賣書的書坊出現了,書籍變成了商品,取得書籍的難度也大大的降低。從宋代到明代,讀者階級擴展,這時就連販夫走卒、女子孩童,都是可能的讀者。以往知識的趣味只屬於精英份子,如今漸漸不再高不可攀。

明代人怎麼教小孩?

就像我們現在有給小孩讀的童話、繪本書等,明代人也有給小孩看的「蒙學」教材。當代的故事書中常有教育意義,引導孩子思考人生的道理;明代的蒙學讀物也要教育小孩應該具備哪些品格、長成一個有益於家庭國家的大人——不過那些,全部都是明代需要的品格。四百年前的需求,當然會跟現在有些不同。

明代有一本相當流行的《日記故事》,是為兒童而編寫的書。書中搜羅了大量歷史人物故事,從好學、孝親、友愛、敬長到誠信、清廉、勤政愛民,分類展現一個又一個正面待人處事的實例,可以說是明代「品格教育」的基本教材。

清廉、勤政,這些官員的品德,現代人比較少再拿來教小孩,《日記故事》彷彿已經離我們很遠。不過,如果你聽過「二十四孝」的話,這些「二十四孝」故事,其實就是從明代的《日記故事》裡發展出來的。這部看似距離現代頗為遙遠的故事書,它的影響力,可能比我們想像中的深且長。

事情才剛發生,隔天上報紙?

明代的出版業蓬勃,已經讓大量的實用、娛樂書籍出現在市面上。但到了晚清,又有一波革新。晚清出現了「報刊」這種新媒體,它不同於傳統書籍,有「持續的出版頻率」,與「快速的訊息傳播」兩種特性,持續出版的報紙與雜誌,不停地把最新發生的事件帶到人們眼前。因此時下發生的政治大事,人們都能以前所未有的速度閱讀到。

過去,人跟人面對的溝通,是相當即時的交流形式;但是因為報刊可以突破空間的限制,一次向不特定的對象傳播眾多資訊,因此人們不再像過去一樣,要面對面才能交換意見。時下發生的政治、社會事件,也因為報刊,而成了人們日常生活中討論的問題。

從過去到現在,我們的閱讀量越來越大

甲骨文與金文的時代,一個字光是要被刻下來都非常不容易,而現在,我們在電腦上一分鐘可以打出一百個字。原本需要仰賴紙、帛這樣的物質才可以存在的文字,現在甚至不需要形體,也不用擔心紙張有限的問題。電子面板上可以呈現的文字量,是無限大。

書寫的成本變低了,文字脫離了物質的肉身,變得更加自由。我們真正做到了「隨時隨地都可以寫作與閱讀」,現代人的閱讀量,越來越大……但是在每個時代,「因為科技進步,所以現代人不讀書了」的看法多少存在。這數十年來,也會有人覺得「影印越來越方便,所以現代人不讀書了」、「資料庫越來越方便,所以現代人不讀書了」。

當書籍型態改變,閱讀方式也產生了改變。新的閱讀方式,對比於過去吸收知識、訊息的作法,因為更快更大量,讀者往往難以「細嚼慢嚥」,因此有時看似一種學習深度的倒退。不知道未來會不會有那麼一天,人們開始說「現代人都不google了,真是越來越不認真了」?

參考資料

- 大木康:「圖書的型態和讀書法——從卷子到冊子」,「書籍的一百種面貌 文學與媒介:從寫本到數位」研習營演講,中研院文哲所主辦,2021年8月25日。

- 連玲玲:「晚清民初報刊研究:文本與文本之外 」,「書籍的一百種面貌 文學與媒介:從寫本到數位」研習營演講,中研院文哲所主辦,2021年8月27日。